Crosszone CZ-8A 感想

Crosszone CZ-8Aを入手しましたので、その感想です。

スピーカーの様々な技術を取り込んで新しいヘッドホンを作り続けるという気概を感じたヘッドホンでした。

Crosszoneとは?

2016年に設立されたヘッドホンメーカーです。

第1弾はアコースティックな頭外定位を実現したCZ-1です。

CZ-1の感想は以下にまとめていますので、お時間がありましたらご一読いただけると幸いです。

Crosszone CZ-1の感想【バイアンプ駆動に関する考察追加】

CZ-8Aについて

Crosszoneの3作目となるヘッドホンで、5年ぶりの高価格帯のヘッドホンとなります。

CZ-1との比較

同じ高価格帯のCZ-1と比較してみます。

外観は今までのCrosszoneの特徴でもある音導管が見えなくなりすっきりしたデザインになりました。

スペックは下表の通りです。スペックは能率向上と軽量化、波面コントロールガイドの追加が目を引きます。

| スペック | CZ-1 | CZ-8A |

|---|---|---|

| 周波数帯域 | 20Hz~40kHz | 20Hz~40kHz |

| インピーダンス | 75Ω | 75Ω |

| 感度 | 97db | 100db |

| 重量 | 485g | 435g |

| 主ch ドライバサイズ |

High:23mm Low:40mm 真鍮フレーム |

High:23mm 真鍮リング Low:40mm 真鍮リング |

| 副ch ドライバサイズ | 40mm | 35mm 真鍮リング |

| 波面コントロールガイド | × | ○ |

【2021.05.23 追記】副chドライバ径が間違っていたので訂正 37mm → 35mm

細かな部分では

ヘッドホンのメッシュがシルクから化繊メッシュに。

コストもありそうですが、

波面コントロールガイド部分がくっきり見えるほどにメッシュの穴が大きく音が通りやすいことから

こっちのほうがダイレクトに音が取れるのでいいかもしれません。

ヘッドバンドのスライダーがスリムになっていました。

軽量化の一環と思います。

あと、スイング可動領域が増えてコンパクトに収納できるようになっています。

装着感

良好です。CZ-1の時のような首が重たくなることはなくなりました。

50gの軽量化が功を奏したと思います。

音

感想

驚きました。

よくできたヘッドホンの明瞭さと

いい感じにセッティングされたスピーカーの空間表現力を両方有した音であり、

(いい感じにセッティングしたと豪語する店やブースの)スピーカーでも

自分で調整したヘッドホンや今まで聞いてきたヘッドホン(CZ-1含めて)でも体験していない音であったためです。

どことなく似ているとすれば主ch 2wayの音がピッタリと到達する感覚がパイオニアが昔作っていたスピーカー EXシリーズで

(S-4EXは昔欲しかったのですが、当時はお金なかったので高嶺の花でした…。)

しかし、音が耳元に集まってくる感じはヘッドホン。

スピーカーではとらえにくい一音一音がきれいに分離してでます。

しかもその一音一音が立体的に(奥行をもって)でます。

普通のヘッドホンよりもすごく自然です。

このような感じなので驚きましたし評価の結論が出るまでに時間がかかりました。

ともあれ、「音を耳元に集める」というヘッドホンらしさがしっかりと出ているため、

この音には満足しています。

音とスペックからの考察

こうした音を再現できたのは1つ1つのギミックを上手に組み合わせた結果と考えます。

出てきた音とスペック、自分が今まで行ってきたヘッドホン改造の経験を踏まえると

各ギミックは以下の役割を果たしていると推測しています。

| ギミック | 役割 |

|---|---|

| ART | 左右の音をシームレスにつなぎ 実際に聴いている音との違和感をなくす |

| 波面コントロールガイド | 耳元に音を集める 主ch 2wayの到達タイミングを一致させる |

| 2way化による負荷分散 | トランジェントの向上 |

| 高域23mmドライバの真鍮リング補強 | トランジェントの向上 |

| 副chの小口径化(40mm→37mm) | 主chの明瞭度の向上 |

これらの役割が違和感なく明瞭に音を聞かせるという目的につながっている…

そう考えます。

目的のために丁寧にギミックを落とし込んだりつなぎ合わせたりしているため、

素晴らしい設計です。

欠点と解消方法

どんな製品にも欠点はあり、CZ-8Aも例外ではありません。

まず、「(若干の)高域荒れ」です。最初聞いたときは気になります。

傾向としてCZ-10の高域荒れに似ていますので、23mmドライバーに使われた真鍮リングに原因がありそうです。

真鍮は良い材料ですが、ややハイ上がりになります。

代替として銅が考えられますが、こちらはデッドになる傾向なので、

検討した上で最初に出てしまうある程度の高域荒れを許容して採用したと推測できます。

解消方法ですが、エージングです。

和太鼓の大太鼓が入っているような音源で2日くらい鳴らすとある程度解消します。

(CZ-10も試しましたが同様の改善がありました。)

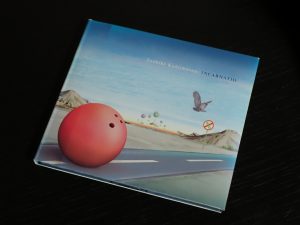

おすすめは角松敏生のINCARNATIOです。

AORに沖縄の三線、アイヌのトンコリ、和太鼓など伝統楽器を上手に合わせこんだ作品で

トンコリのシンプルで繊細な音から和太鼓の大太鼓の豪快な音までしっかり入っています。

調整したカーオーディオのスピーカーのツイーターの高域荒れが取れない時、

ちょうど角松の音楽が聴きたいと思って上記のアルバムをずーっと鳴らしていたら

高域荒れが取れたことから振動板のエージングに使っています。

次にCZ-1を継承して機材を選びます。この音だとCZ-1以上です。

味付けの強い機器をつなげばその味付けが顕著に出るでしょう。

ヘッドホンアンプですが、下手にバランス駆動やるよりまっとうなシングルエンド(フォン接続)のほうがいいでしょう。

バランス駆動は昔絶賛していたアンプ含めてワインドアップ(指令に対して行き過ぎる傾向)にあり音像が崩れるためです。

手元にあったADI-2 PRO FSのバランス駆動で試してみましたが、見事に音像がくずれました。

CZ-1でも気にならない程度に現れましたが、CZ-8Aは気になりました。

シングルエンドのほうがマシです。

もしヘッドホンアンプで迷うのであれば、TRIODE TRV-35SERを勧めます。

ヘッドホン祭りでもCrosszoneが試聴用につかっていますし、音としても自然でしたので。

あとインピーダンスが6Ω以上のスピーカーもならせますし…。

私は以下の通りです。

DACはADI-2 PRO FS。自慢のヘッドホン出力ですが、応答性が悪いので私は使ってません。

ヘッドホンアンプ代わりにSSLのミキサー SIXです。

ケーブルは自作ケーブルです。

ヘッドホンケーブルだけでなく、ラインケーブルも自作しています。

最後に

今回のCZ-8AはHDJ-X10を改造した果てに左右の移りがシームレスでないことの違和感から

これが普通のヘッドホンの限界と悟った私にとって渡りに船でした。

(とはいえ、ある程度落ち着いたらHDJ-X10の改造も再検討しますが…)

CZ-8Aを聞いて感じたことは

スピーカーの技術をヘッドホンへ取り込むことによるヘッドホンのポテンシャル向上

をCrosszoneがやりたいことではないかということです。

もし、スピーカーの音を再現というのであればCZ-1をより大部屋で聞くような音に仕上げたと思います。

しかし、CZ-8Aは「音を耳元に集める」というヘッドホンらしさを強めました。

このことから、ヘッドホンは耳元にしか音を当てられないことから体に音を当てられるスピーカーの代替はできないと判断し、逆に耳元に音を集められることを利点として活かす方向に舵を切ったのではないかと推測します。

ただ、その音の集め方に関しても現状のヘッドホンでは「耳に密着させる」だけで音が結構つぶれるので、

スピーカーの音響レンズ技術を応用したと思われる「波面コントロールガイド」を用いて「自然な音の集め方」を実現させたのだと思います。

こうして音から推理するとやりたいことが前述のとおり

スピーカーの技術をヘッドホンへ取り込むことによるヘッドホンのポテンシャル向上

となるわけです。

これがやりたいことであれば、社名のCrosszoneも「(スピーカーとヘッドホンの)領域を交差させる」という意味合いでつけたのだと思うし、

ソフトウェア的な頭外定位が技術向上して浸透し始めて頭外定位の訴求力が失われる状況下で次の5年を宣言するようなCZ-8Aを出したのもすごく納得がいきます。

まだスピーカーの技術はいろいろなものがありそうですので、

それらを使った驚くような製品を今後も出すことを期待します。

広告

ADI-2 Pro FS R Black Edition

私が使っているADI-2 Pro FSの後継DACです。

電源の変更と局所に制振対策、自分に合ったDACのフィルタ設定を行えば、

高額なDACを押しのけることすらできるレベルの音を有します。

ヘッドホンアンプ部分は応答性が良くないので、別途設けた方が良いしょう。

…お金に余裕ができたら、乗り換えたい。

RME アールエムイー/ADI-2 Pro FS R Black Edition AD/DA コンバーター

SSL SiX

これも20万近くと高額であり、入出力がバランスしかないのでちょっと使いづらいですが、

一音一音綺麗に分離してくれるので、重宝しています。

また、出力に複数の機器をつなげられるのも魅力です。

ヘッドホン出力も下手なヘッドホンアンプをつけるよりもしっかりした音が出ます。

Solid State Logic (SSL) ソリッド・ステート・ロジック/SiX 6chアナログ・ミキサー

TRIODE TRV-35SER

Crosszoneを鳴らすアンプで迷っているなら、これが無難です。

下手なヘッドホンアンプよりも自然な音がでますし、TRIODEがCrosszoneのデモで使っていますし。

あとは6Ω以上のスピーカーもならせますので、C/Pも良いです。

角松敏生 INCARNATIO

現在聞く中では音楽の内容と音の取り込み方ともに最も好みのアルバムです。

民族楽器と組み合わせた楽曲は多々ありますが、私は彼の組み合わせ方が一番好きです。

あと、和太鼓の大太鼓の音が入っているおかげか振動板のストレッチングにも使っています。

金属振動板の初期のキンキン音も2日くらい鳴らしているとある程度解消されます。